あなたの肩こり大丈夫?マッサージや運動・ストレッチでよくならない肩こり・首こりは要注意!!

2024年03月26日

まつお鍼灸整骨院では、肩こりでお悩みの方々へ向けて、役立つ情報を提供しています。患者さんからよくいただく質問や疑問に対する回答を、私自身が勉強してきたことや、実際の施術経験に基づいて、記事にまとめています。

以前は肩こりは女性の方が多かったですが・・・

最近では、肩こりや首こりは女性だけではなく、男性にも多く見られるようになってきました。

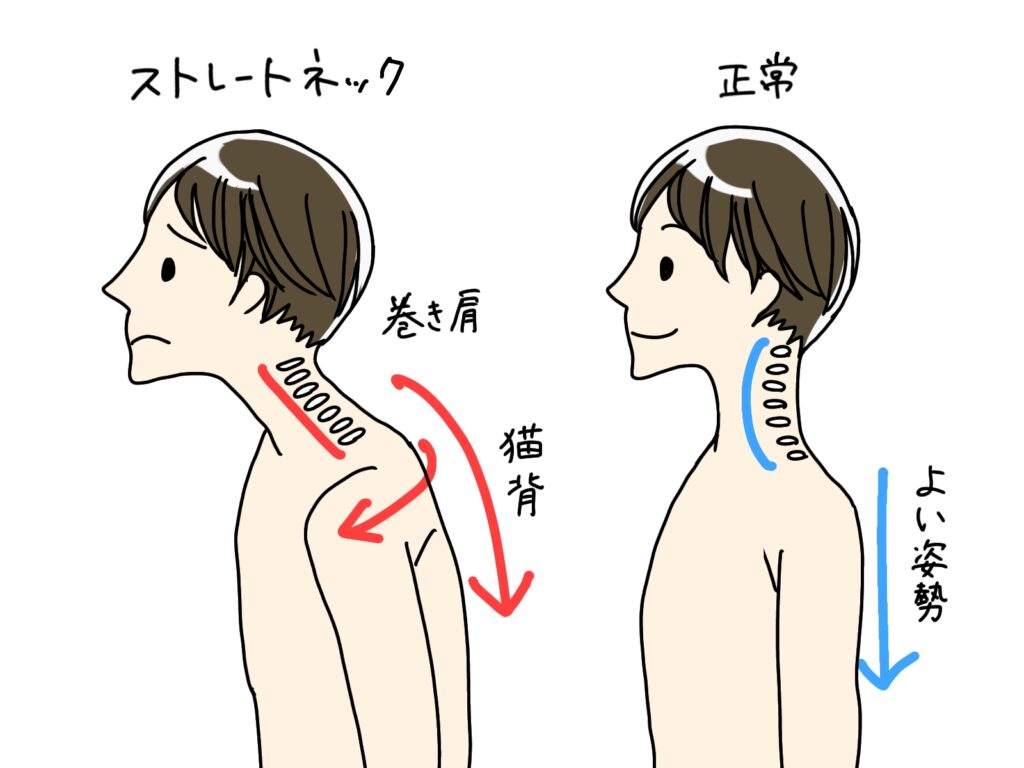

仕事でのデスクワークなどで長時間同じ姿勢でいたり、うつむいた状態でスマホを見たり、以前とは生活習慣などが大きく変わってきているのも大きな原因です。

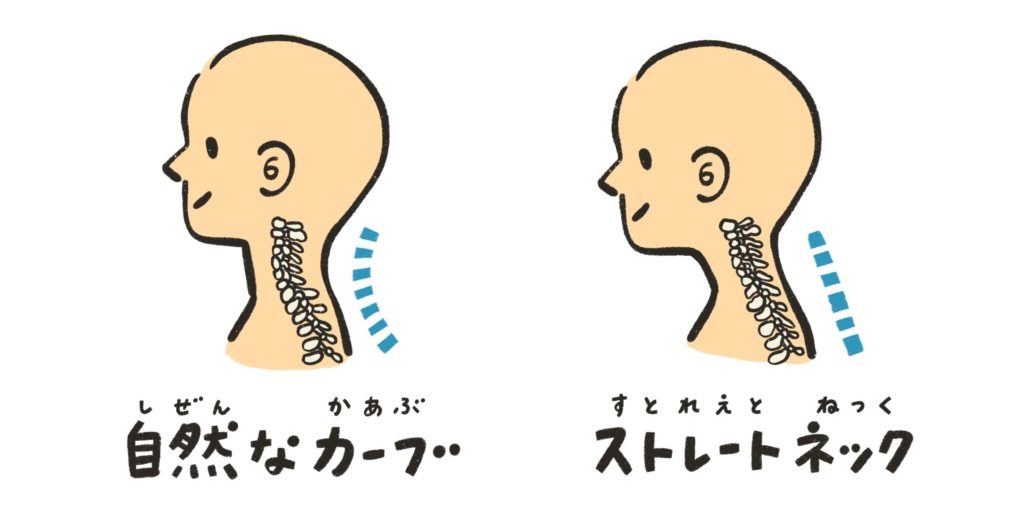

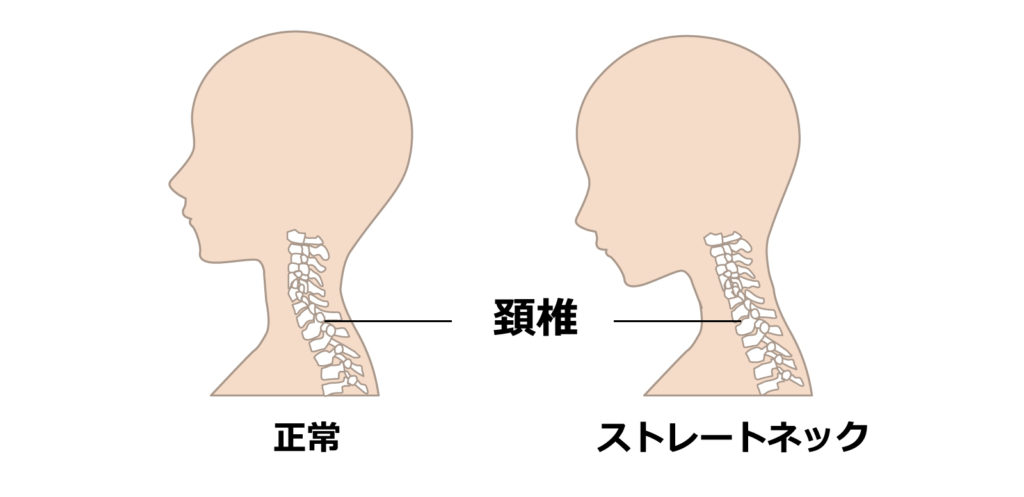

『肩こり・首こり』といっても範囲はかなり広くて、単なる筋肉疲労による肩こり、ストレートネックや頚椎症からおこる肩こり、頚椎椎間板ヘルニアが原因で起こる肩こり・首こりとさまざまです。

いずれにしても、肩こりや首こりが続くというのはとても辛いものです。何とかしたいものですよね。

今回は一般的な肩こりや・首こりについてお話したいと思います。

このような肩こり・首こりでお悩みではありませんか?

・デスクワークなどの仕事や運転の後、肩や首、背中が凝ったりつったりする

・枕が合わなくて、ぐっすりと眠れていない感じがする

・前かがみの姿勢やうつむきの姿勢を長時間撮っていることが多い

・いつも首や肩が重い

・『気をつけ』の姿勢で壁に背をつけて立っても、後頭部が壁につかない

・肩に何かついているような感じがする

・肩や首のコリと伴い、締め付けらっれるような頭痛がする

・スマートフォンやタブレットの長時間使用による肩の痛み

・睡眠中に不適切な姿勢を取ってしまうことによる肩こり

・バッグや重い荷物を一方の肩にかけることによる肩の痛み

・頭痛やめまいを引き起こすほどの強い肩こり

・肩こりによる手のしびれや冷感

・長時間運転による肩の痛みや緊張

・眼精疲労による肩こり

・痛み止めの薬を頻繁に使用しなければならない肩こり

・肩こりによる集中力低下

・睡眠時の不快感や眠れないことによる肩こり

一般的な肩こり・首こりの特徴と傾向

『一般的な肩こり・首こり』というのは、ここでは『純粋な筋肉疲労』が原因のこりや痛みという意味で用います。

筋肉疲労が原因ですから、時間がたったり、マッサージや運動をしたりして疲れがとれさえすれば、元通りの状態に回復するのです。

しかし、いったんは回復してもすぐにまた、コリや痛みが現れてきて、ほとんど慢性的に肩こりや首こりを感じているいう方は少なくありません。

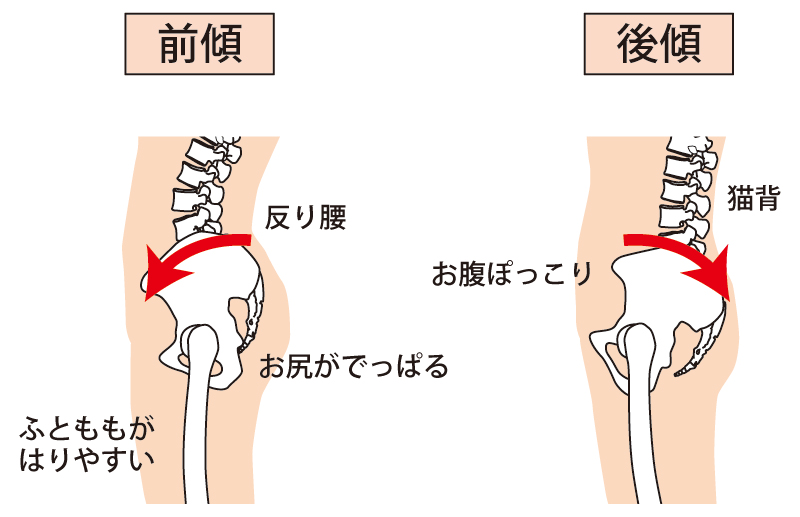

そういう方のこりや痛みは、単なる『筋肉疲労』だけではないと思います。おそらくストレートネックであったり、仙腸関節に異常があったりというふうに、すでに頚椎や関節などになんらかの不具合が生じているはずです。

また、自分では『単なる肩こり』と思っていても、頚椎症やストレートネックになりかけているような人もかなり多いと思います。

私は、肩こり・首こりに悩まされている人のうち『純粋な筋肉疲労』だけの人は、おそらく1割程度ではないかと思っています。つまりほとんどの人は何らかの『筋肉以外の原因』をもっている『頚椎症予備軍』だと考えていいでしょう。

また、たとえ筋肉疲労による『一般的な肩こり・首こり』だったとしても筋肉を緊張させ続ける作業が長時間に及ぶと、緊張型頭痛や吐き気などが現れてくることがあります。

肩こり・首コリを甘く見ずに、症状が軽いうちに根本的な対策をとるようにしてください。

対策のポイント

肩こりは、日常生活や仕事の中で生じる一般的な問題です。長時間のデスクワークやスマートフォンの使用、ストレス、不適切な姿勢などが原因で発生します。以下に、肩こりの対策のポイントについて詳しく説明します。

✅正しい姿勢を保つ

肩こりの一番の原因は、不適切な姿勢です。長時間のデスクワークやスマートフォンの使用中には、背筋を伸ばし、肩をリラックスさせることが重要です。また、パソコンのモニターは目線の高さに設定し、キーボードやマウスは手が自然に届く位置に置くと良いでしょう。

✅定期的に休憩を取る

長時間同じ姿勢を続けると、筋肉に負担がかかり、血行が悪くなります。それを防ぐためには、1時間に一度は立ち上がって体を動かすか、肩と首のストレッチをすることが効果的です。

✅ストレッチ・適度な運動

肩こりを緩和するためには、筋肉を柔軟に保つことが重要です。特に、首や肩の筋肉を伸ばすストレッチングは、血流を改善し、筋肉の緊張を和らげるのに役立ちます。また、定期的に運動を行うことで、全体的な筋力を向上させ、肩こりを予防することができます。

✅睡眠環境を見直す

睡眠中も肩こりは発生します。枕の高さや硬さ、マットレスの硬さなどを見直すことで、睡眠中の肩こりを予防することができます。

✅ストレスをためない

ストレスは、筋肉の緊張を引き起こし、肩こりを悪化させる可能性があります。適度な運動を行ったりすることで、ストレスを管理しましょう。

筋肉疲労が原因の『一般的な肩こり・首こり』であれば首や肩を動かしたりマッサージをしたりすればよくなります。それでも様ならない場合は、筋肉疲労だけが問題ではないということ。

なお、何より大切なのは、前かがみやうつむきになる時間を減らすこと。デスクワークや運転の際は、1時間に1回は休憩を入れて、体を動かしたりストレッチをしたりするようにしましょう。

それと高い枕をしていると人は、枕を低いものに替えるのもよいかもしれません。高い枕は首への負担が大きくなるので要注意です。

投稿者:松尾洋信

資格:柔道整復師 鍼灸師 カイロプラクター

経歴:明治東洋医学院専門学校 行岡整復専門学校

茨木市出身。施術家歴25年。学生時代はずっと野球をやっていました。大学卒業後に治療家を目指し専門学校へ入学、柔道整復師・鍼灸師の国家資格を取得。

その後、整骨院や鍼灸院・整形外科・社会人野球のトレーナー活動などを経て2010年に開業。その後、多くのセミナーに参加してレントゲンに基づいた独自の骨格矯正で首の痛みや頭痛・ストレートネック・頚椎ヘルニアなどの施術を専門としています。

身体のことでお悩みのことがありましたらお気軽にご相談ください。