首が太いのは気のせい?もしかしたらストレートネックで首がむくんでいるのが原因かも?

2024年04月9日

まつお鍼灸整骨院では、ストレートネックでお悩みの方々へ向けて、役立つ情報を提供しています。患者さんからよくいただく質問や疑問に対する回答を、私自身が勉強してきたことや、実際の施術経験に基づいて、記事にまとめています。

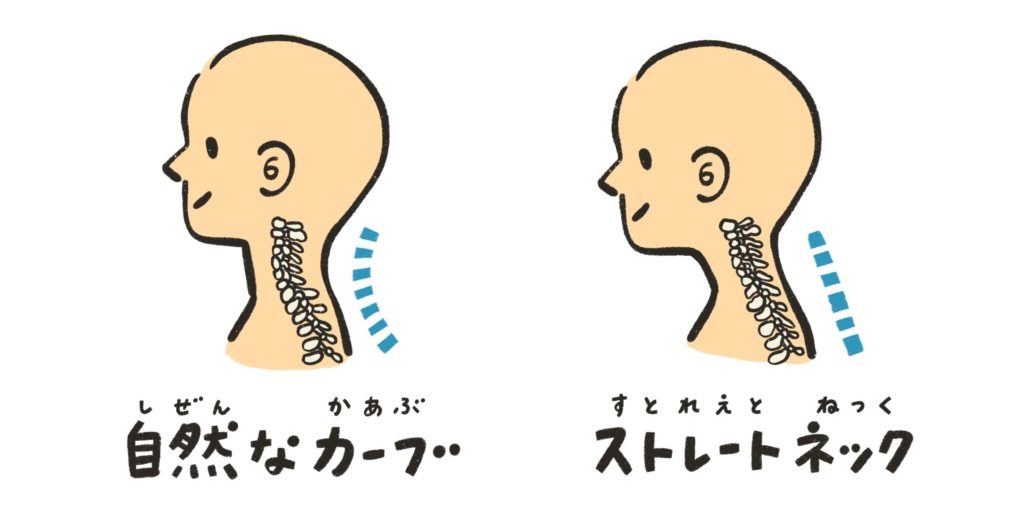

首が太いのはストレートネックのせい?というテーマでお話していきたいと思います。まずはストレートネックについて簡単に説明していきます。

ストレートネックについて

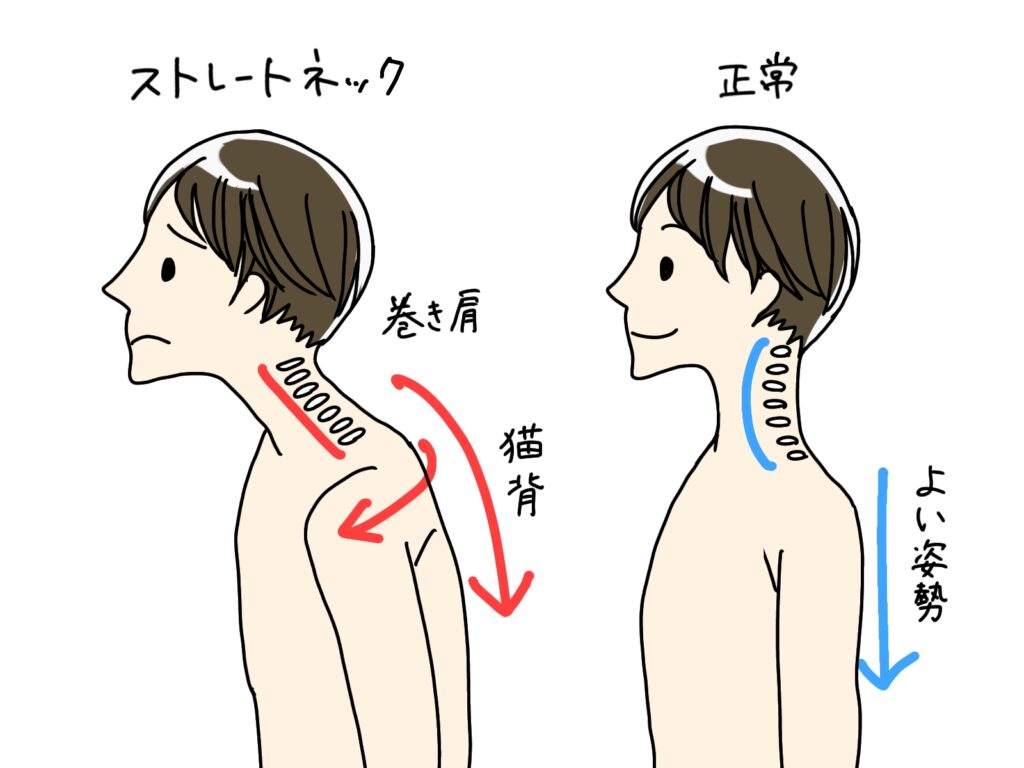

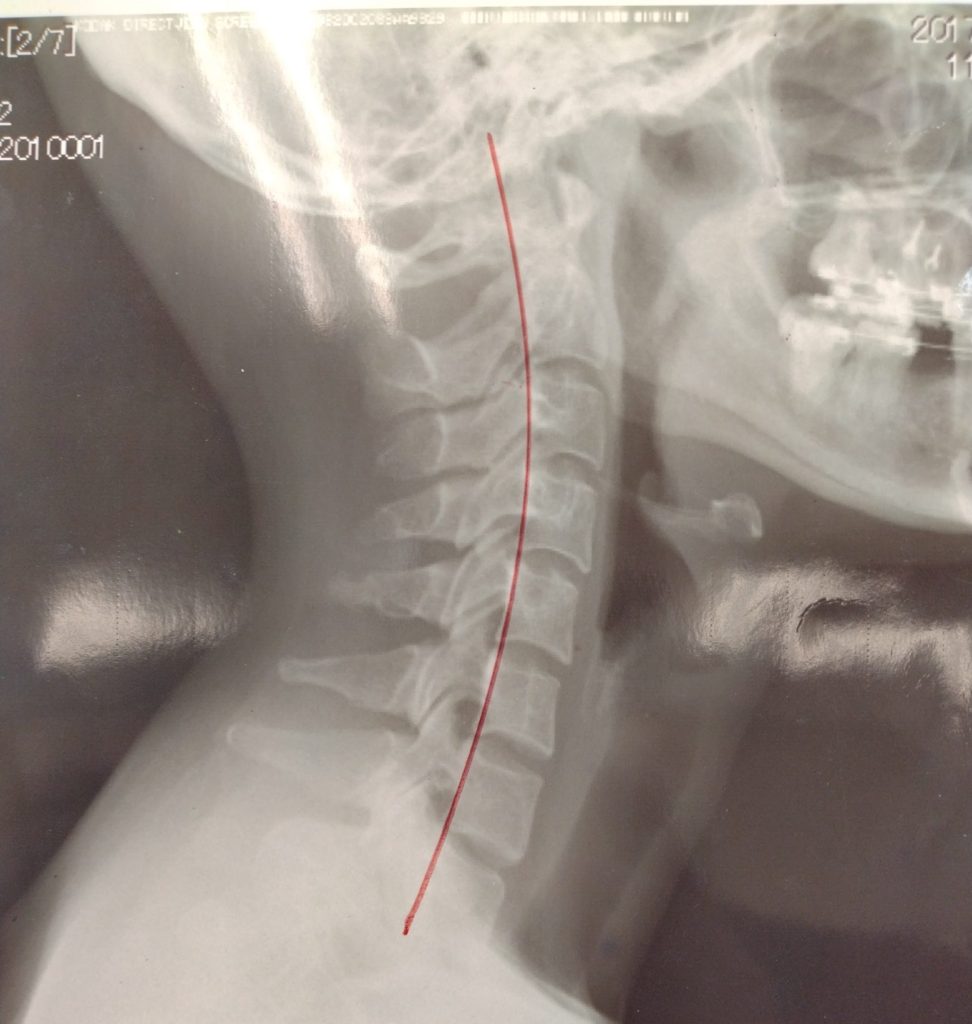

ストレートネックとは、正常な首のカーブが失われて、まっすぐになってしまった状態のことです。頭の重さは約6キロほどあるといわれています。

首が真っ直ぐの状態になると頭を支えるクッションの役割ができなくなってしまい、首の筋肉や神経、血管に負担がかかり、さまざまな症状を引き起こす可能性があります。

ストレートネックで首がむくむことがある?

ストレートネックになると、首が太く見えることがあります。これは、首がむくんでいるからというのが一つの理由です。首がむくむというのは、首の周りに水分が溜まって、腫れてしまうことです。

首がむくむ原因としては、以下のようなものが考えられます。

血液循環の低下

ストレートネックになると、首の血管が圧迫されて、血液循環が悪くなります。血液循環が悪くなると、首の周りに老廃物が溜まりやすくなります。また、血液循環が悪くなると、首の周りの細胞に酸素や栄養素が十分に届かなくなります。これらのことが、首のむくみの原因となります。

リンパ液の滞留

ストレートネックになると、首のリンパ管も圧迫されて、リンパ液の流れが悪くなります。リンパ液とは、細胞間の隙間にある液体のことで、老廃物や免疫細胞などを運ぶ役割をしています。リンパ液の流れが悪くなると、首の周りに老廃物や水分が溜まりやすくなります。これも、首のむくみの原因となります。

筋肉の緊張

ストレートネックになると、首の筋肉が常に緊張した状態になります。筋肉が緊張すると、筋肉の細胞が収縮して、細胞内の水分が外に出やすくなります。この水分が首の周りに溜まることで、首がむくむことがあります。また、筋肉が緊張すると、筋肉の代謝が悪くなり、老廃物が溜まりやすくなります。これも、首のむくみの原因となります。

首がむくむと、首が太く見えるだけでなく、首の動きが制限されたり、痛みやしびれを感じたりすることもあります。首のむくみは、ストレートネックの症状の一つとして捉えられることが多いですが、実は、首のむくみがストレートネックの原因になることもあります。

首がむくむと、首の周りに水分や老廃物が溜まって、重さが増します。この重さが首にかかることで、首のカーブが減少し、ストレートネックになりやすくなります。

また、首がむくむと、首の筋肉が硬くなり、首のカーブを保つ力が弱くなります。これも、ストレートネックになりやすくなります。

つまり、首がむくむと、ストレートネックになりやすくなるという悪循環が起こるのです。

首のむくみを解消する方法

姿勢を改善する

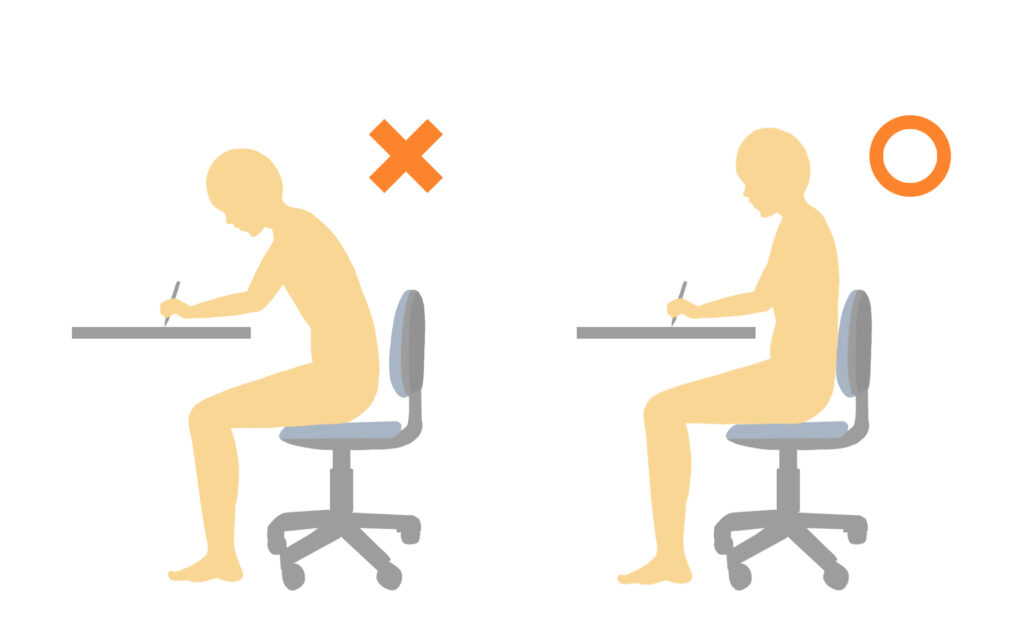

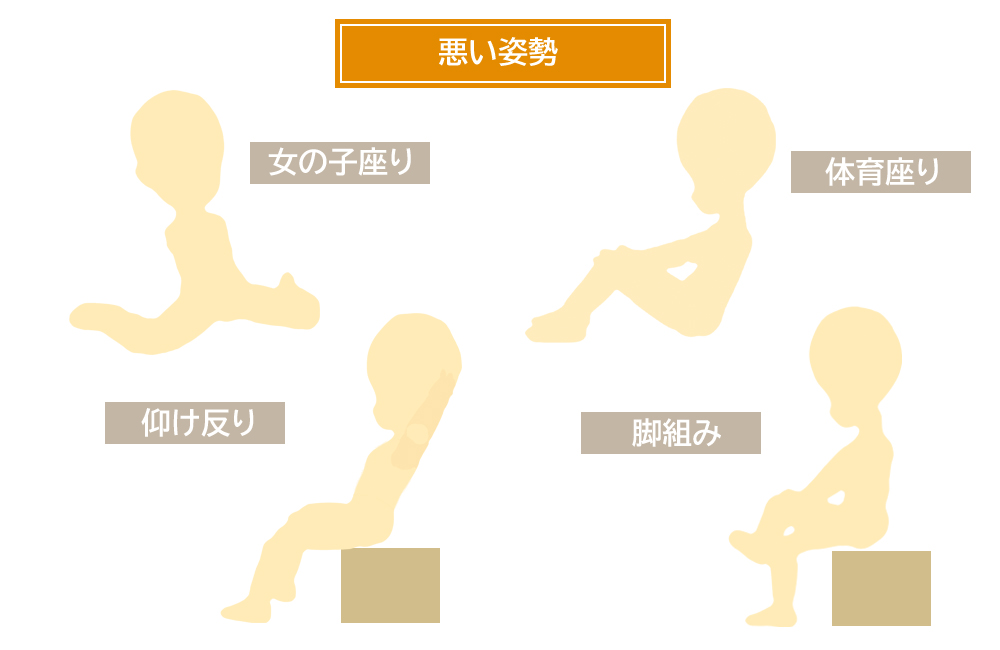

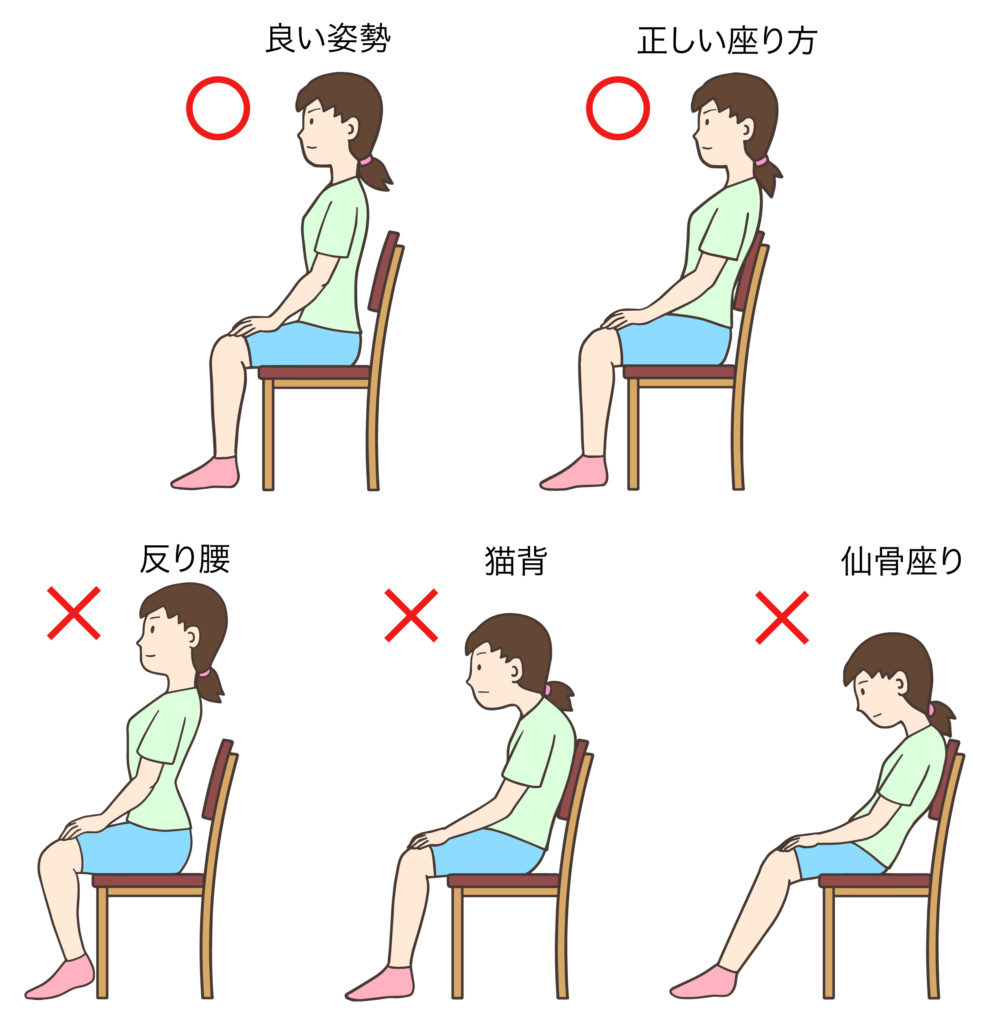

首のむくみを改善するために最も重要なのは、正しい姿勢を維持することです。長時間のデスクワークやスマートフォンの使用によって、首が前方に突き出る傾向があります。このような姿勢は首の筋肉を緊張させ、むくみを引き起こす原因となります。

日常生活で意識して姿勢を正し、背中をまっすぐに保つことが重要です。デスクワークをする際には、適切な高さの椅子やデスクを使い、スマートフォンを使う際には、顔を下に向けずに目線を上げるように心がけましょう。

マッサージ

首のむくみを解消するには、首の筋肉やリンパ管を刺激して、血液循環やリンパ液の流れを良くすることが効果的です。自分で行うこともできますが、自分で行う場合は、首の後ろから耳の下にかけて、やさしくさするだけでもよいです。

ストレッチ

首のむくみを解消するには、首の筋肉をほぐして、首の可動域を広げることも効果的です。そのため、首のストレッチを行うことがおすすめです。首のストレッチは、首を左右に回したり、前後に曲げたり、傾けたりするだけでもよいです。首のストレッチは、朝起きたときや、長時間同じ姿勢でいたときなどに行うと良いでしょう。

枕の見直し

首のむくみを解消するには、睡眠中の首の状態にも気を付けることが重要です。そのため、枕の高さや硬さを見直すことがおすすめです。枕が高すぎると、首が曲がりすぎて、首の血管やリンパ管が圧迫されてしまいます。枕が低すぎると、首が伸びすぎて、首の筋肉が緊張してしまいます。枕の高さは、横になったときに、首と背中のラインがまっすぐになるくらいが理想です。枕の硬さは、首のカーブに沿って支えてくれるくらいが理想です。

首のむくみを解消することで、ストレートネックの予防や改善にもつながりますし首が太く見えるのを防ぐだけでなく、ストレートネックや頭痛、肩こりや腰痛の予防や改善にも効果があります。

まとめ

首がむくんでいるのはなかなか自分では気づかないことがほとんどですが、ストレートネックになると首がむくんでくることがあります。ですがストレートネックが良くなってくるにつれて血液の流れも良くなり首のむくみもなくなってきて首が細くなってきます。

首が太い原因はもしかしたらストレートネックが原因かもしれません。

投稿者:松尾洋信

資格:柔道整復師 鍼灸師 カイロプラクター

経歴:明治東洋医学院専門学校 行岡整復専門学校

茨木市出身。施術家歴25年。学生時代はずっと野球をやっていました。大学卒業後に治療家を目指し専門学校へ入学、柔道整復師・鍼灸師の国家資格を取得。

その後、整骨院や鍼灸院・整形外科・社会人野球のトレーナー活動などを経て2010年に開業。その後、多くのセミナーに参加してレントゲンに基づいた独自の骨格矯正で首の痛みや頭痛・ストレートネック・頚椎ヘルニアなどの施術を専門としています。

身体のことでお悩みのことがありましたらお気軽にご相談ください。