肩が痛くて挙がらないのは肩関節周囲炎?期間はどのくらいで治る?痛くても動かした方がいい!?

2024年03月30日

まつお鍼灸整骨院では、五十肩でお悩みの方々へ向けて、役立つ情報を提供しています。患者さんからよくいただく質問や疑問に対する回答を、私自身が勉強してきたことや、実際の治療経験に基づいて、記事にまとめています。

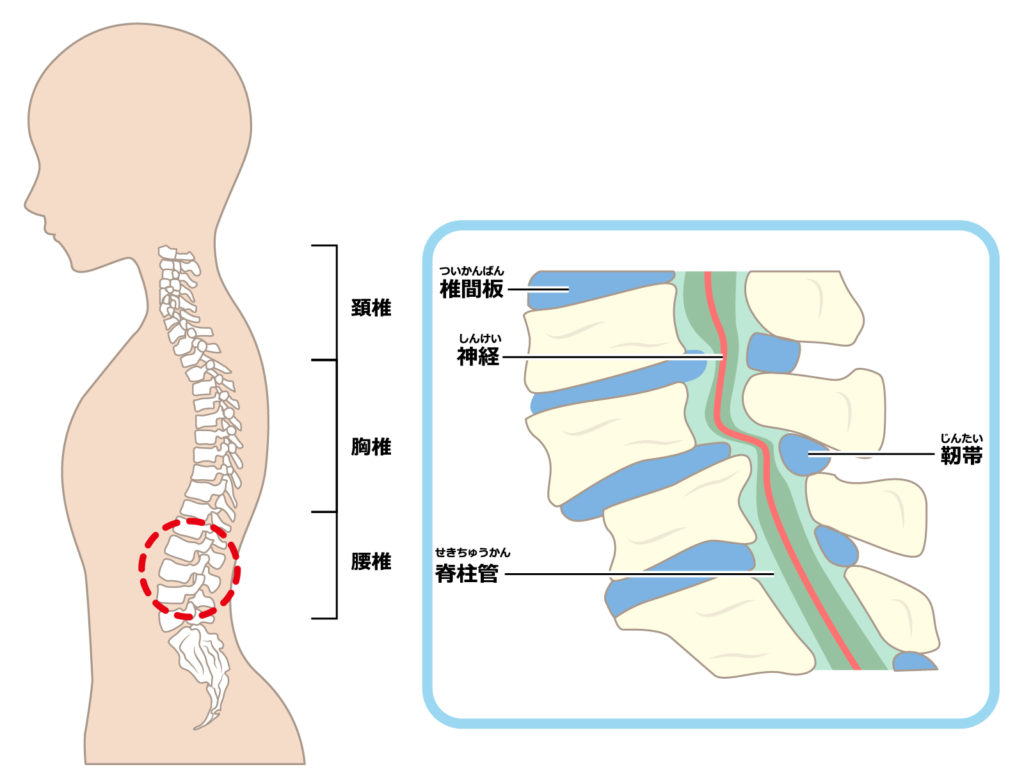

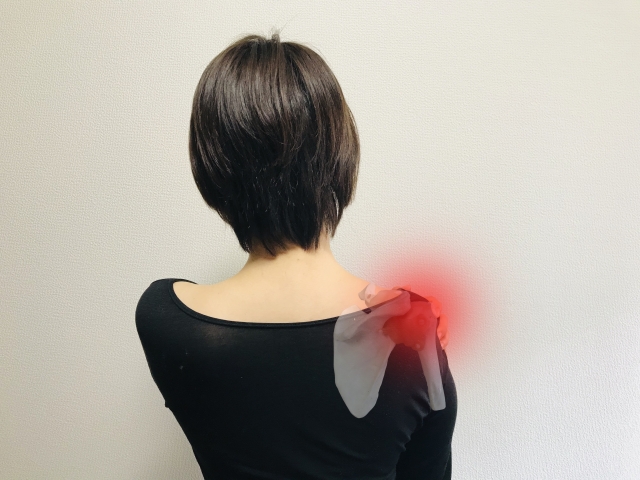

肩関節周囲炎は、肩関節周辺の組織が炎症を起こす疾患であり、肩の痛みや可動域制限、肩のこわばりなどの症状が現れます。

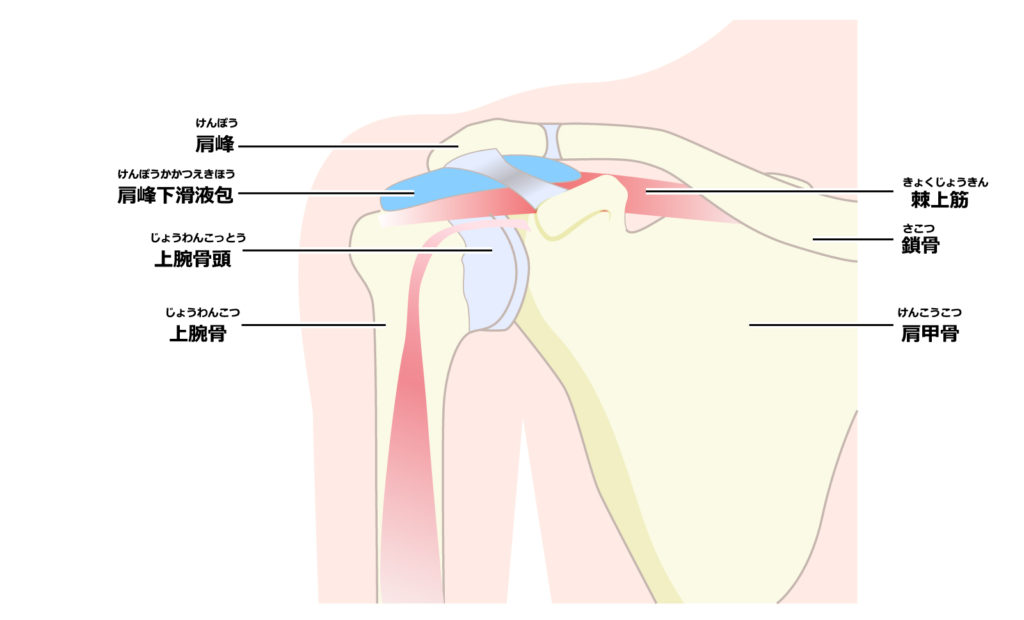

肩関節周囲炎は、肩を支える筋肉、腱、靭帯、軟骨、滑液包など、肩周囲のさまざまな組織に起こることがあります。

どんな人が五十肩になる?

五十肩は、50歳以上の人に多く見られる肩の病気で、女性に発症しやすいと言われています。以下は、五十肩になりやすい人の特徴です。

①加齢

五十肩は、加齢に伴い起こることが多く、50歳以上の人に多く見られます。年齢を重ねることで、肩周囲の組織が劣化して柔軟性が低下するため、炎症が起こりやすくなります。

②女性

女性に五十肩が多く見られる理由は、女性ホルモンの影響が考えられます。女性ホルモンは、関節の軟骨や靭帯を保護する働きがありますが、更年期になると女性ホルモンの分泌が減少するため、五十肩にかかりやすくなると考えられています。

③糖尿病

糖尿病を患っている人は、五十肩にかかるリスクが高くなるとされています。糖尿病によって、血糖値が高くなり、糖化が進行することで、組織の硬化が促進されるためです。

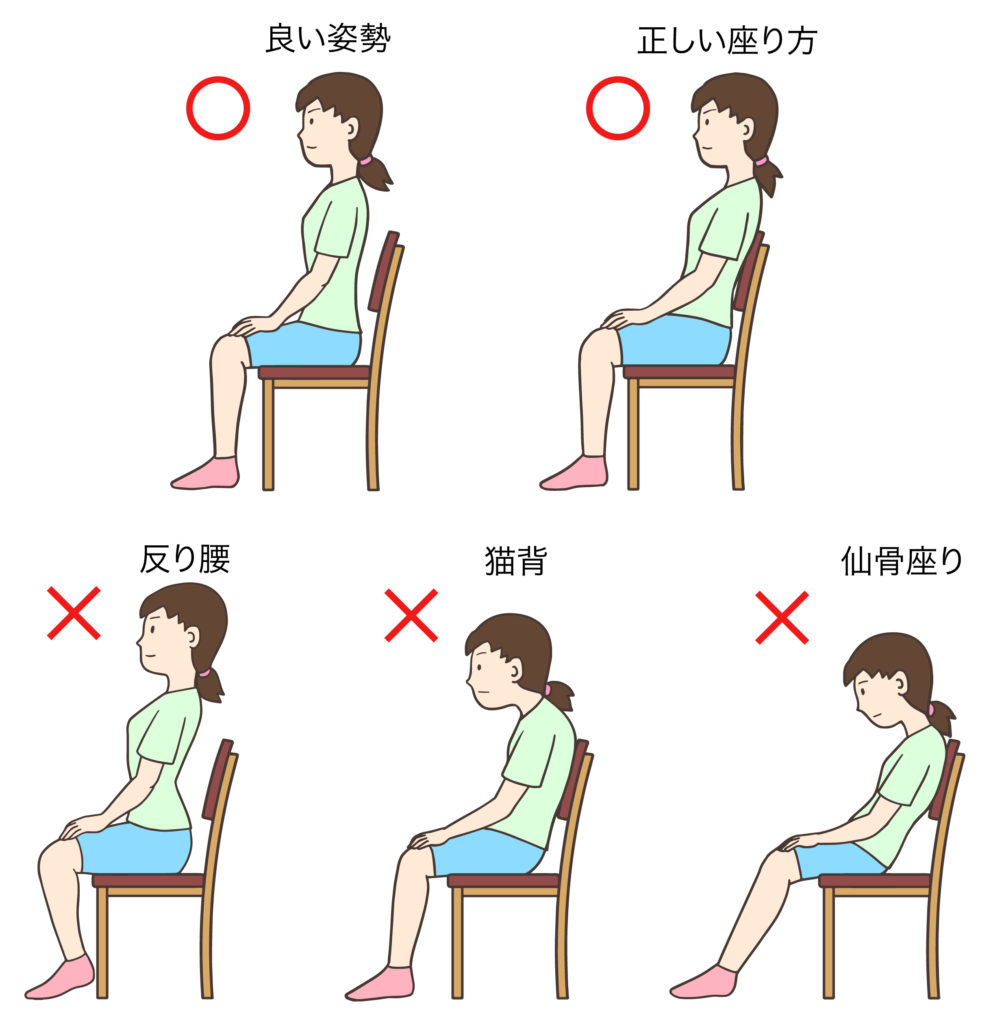

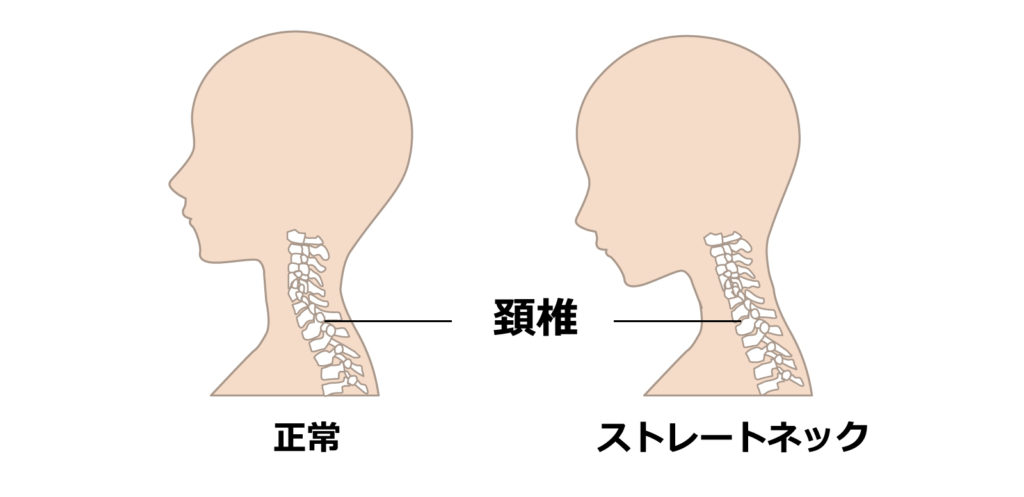

④長期間の無理な姿勢や運動

長期間同じ姿勢を取る、または過剰な運動を行うことで、肩の筋肉や腱に過度の負荷がかかり、五十肩にかかりやすくなります。

⑤肩のケガ

肩を怪我したことがある人は、再度の肩のケガや五十肩にかかるリスクが高くなるとされています。

ただし、五十肩は以上のような人に限らず、誰にでも発症する可能性があるので、定期的な運動やストレッチ、姿勢の改善など、予防に努めることが重要です。

肩関節周囲炎の整形外科での施術方法は?

一般的には整形外科では、湿布や痛み止めの薬を処方され、肩関節にステロイドの注射をすることがありますが、主に対症療法になることが多いです。

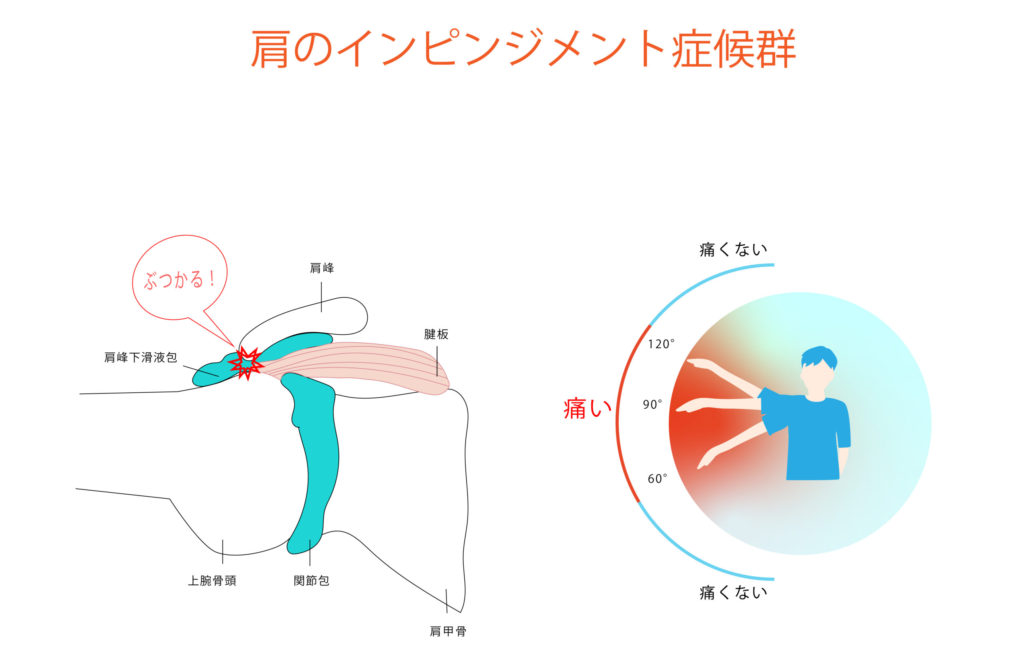

肩が痛ければ肩関節周囲炎?

肩が痛くなったらすべてが肩関節周囲炎というわけではありません。 他にも腱板損傷、石灰沈着性腱炎などがあり肩関節周囲炎とは異なることもありますので注意が必要です。

痛い肩側の手が身体の後ろに回らない、頭を洗う動作が困難などの症状がある場合は肩関節周囲炎の可能性があると考えられます。

どんな症状がでると肩関節周囲炎なの?

肩関節周囲炎は次の3つの症状がでてくることが多いです。

①肩の痛み

肩関節周囲炎の主な症状は肩の痛みです。炎症が起こることで、肩の周りの組織が腫れて圧迫されるため、痛みが生じます。痛みの程度は様々で、軽度から激しいものまであります。

②肩の可動域制限

肩の可動域が制限されることがあります。これは、炎症が周囲の組織を圧迫しているためです。肩を動かすと痛みが生じるため、肩を動かすことを避ける傾向があるため、可動域が制限されることがあります。

③肩のこわばり

肩関節周囲炎では、肩の周囲の筋肉や腱が硬くなることがあります。このため、肩がこわばるようになります。肩を動かすことができなくなることもあります。

これらの症状があてはまる場合は肩関節周囲炎の可能性が高くなります。

痛みが続いてもそのまま放っておいて大丈夫?

肩関節周囲炎の施術の方法は、痛み止めや湿布、リハビリテーションなどがありますが、症状によって違います。軽症の場合は自然治癒することが多く、数カ月で痛みが治まることがあります。 ですが施術をしていても1年以上痛みが続くことがあります。

肩関節周囲炎は、炎症期、拘縮期、回復期の3つの段階に分類されます。

炎症期

肩関節周囲炎の初期段階である炎症期は肩周囲の腱や粘液包などの組織に炎症が起こり強い痛みや腫れ、熱感や赤みを引き起こします。 この段階では肩を動かすことで痛みが強くなることが多く、肩関節の可動域が制限されることがあります。

拘縮期

炎症期が続くと周囲の組織がかたくなり、拘縮期に移行します。この段階では、炎症が引いているため痛みが軽減されますが、代わりに肩関節の可動域が制限されます。 肩を上げる、後ろに回したりすることができなくなり、日常生活に支障をきたすことがあります。

回復期

拘縮期が進行すると回復期に移行します。この段階では、周囲の組織の硬さが徐々に緩和され、肩関節の可動域が徐々に広がっていきます。 運動療法や理学療法などを行うことで、肩関節の可動域を回復することができます。

肩関節周囲炎は個人差があって症状や期間にも個人差があります。早期に適切な施術を受けることが、回復につながる重要なポイントです。

五十肩は痛くても動かしていったほうが良いの? 五十肩は痛みが強い時期は動かすことによって症状が悪化することがあります。ですが適度な運動は回復に役立つことがあります。

ただし、運動には程度があり、痛みを感じる場合には無理をして動かさない方が良いでしょう。

適切な指導を受けながら、運動やストレッチを行い、徐々に肩関節の可動域を広げることで、回復を促すことができます。ただし、自己判断で無理な運動を行うことは避けましょう。

マッサージやリハビリは受けたほうがいい?温める?冷やす?

五十肩の痛みが増している炎症期には、マッサージやリハビリは注意しなければいけません。特にグイグイと肩や腕を動かすような刺激を与えることは、炎症を悪化させる可能性がありますので気をつけましょう。

また、炎症期にはアイシングをして患部を冷やし、回復期になると患部を温めて血行を促進ししっかりと動かしていくことで可動域を広げて早期に回復することができます。

肩関節周囲炎は一度治っても再発する?反対の肩もなる? 肩関節周囲炎は一度治ってもまた痛みがでてくることもあります。特に肩を酷使したり無理な運動をしたりすると再発する可能性があります。

反対の肩も患側側をかばうことによって痛みがでてくることがあります。

肩関節周囲炎では以下のようなことに注意しましょう

①無理な力を入れて肩を動かすこと

②他人に無理に肩を動かされること

③肩を強く使うスポーツや運動を行うこと

④長時間同じ姿勢でいること

⑤重い荷物を持ち上げること

⑥患部に直接圧力をかけること

これらのことを避けることで、痛みや炎症を悪化させることなく、五十肩の回復を促すことができます。

肩関節周囲炎の状態は人それぞれ違う

肩関節周囲炎の痛みや症状は人それぞれで、痛みの程度や症状の出方も異なります。 肩関節が痛い、肩が動かしにくい、夜間痛で眠れない、肩周りの筋肉が固まっている感じがあるなどいろんな症状が現れることがあります。

そのため、五十肩の症状が出た場合は早めに専門家に適切な施術を受けることが大切です。 まつお鍼灸整骨院には、肩関節周囲炎でお悩みの方も多く来院されます。

肩関節の痛みや肩が挙がらないなどの症状でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

茨木市出身。施術家歴25年。学生時代はずっと野球をやっていました。大学卒業後に治療家を目指し専門学校へ入学、柔道整復師・鍼灸師の国家資格を取得。

茨木市出身。施術家歴25年。学生時代はずっと野球をやっていました。大学卒業後に治療家を目指し専門学校へ入学、柔道整復師・鍼灸師の国家資格を取得。

まつお鍼灸整骨院では、五十肩でお悩みの方々へ向けて、役立つ情報を提供しています。患者さんからよくいただく質問や疑問に対する回答を、私自身が勉強してきたことや、実際の施術経験に基づいて、記事にまとめています。

まつお鍼灸整骨院では、五十肩でお悩みの方々へ向けて、役立つ情報を提供しています。患者さんからよくいただく質問や疑問に対する回答を、私自身が勉強してきたことや、実際の施術経験に基づいて、記事にまとめています。  腱板は肩関節の安定性と動きを支える、4つの主要な筋肉、棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋4つの筋肉があります。

腱板は肩関節の安定性と動きを支える、4つの主要な筋肉、棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋4つの筋肉があります。