2024年05月3日

まつお鍼灸整骨院では、五十肩でお悩みの方々へ向けて、役立つ情報を提供しています。患者さんからよくいただく質問や疑問に対する回答を、私自身が勉強してきたことや、実際の施術経験に基づいて、記事にまとめています。

五十肩とは、肩関節の動きが制限されて痛みを感じる症状です。50代に多く見られることからこの名前がつきましたが、実際には年齢に関係なく発症する可能性があります。

この記事では、五十肩の原因、症状、治療法について詳しく解説します。

五十肩の原因について

五十肩の原因は、肩関節を構成する筋肉や関節包の炎症が主なものです。肩関節は、上腕骨と肩甲骨で構成されていて、関節包と呼ばれる膜に包まれています。

関節包は、関節液を分泌して関節を滑らかに動かす役割を果たしていますが、何らかの刺激によって炎症を起こすと、関節包が肥厚したり癒着したりして、関節の動きが制限されます。

また、肩関節の周囲の筋肉も炎症や損傷によって肩の痛みや可動域の低下を引き起こします。

五十肩の具体的な原因ははっきりしていませんが、以下の要因が引き金となり発症することがあります

①年齢

年齢を重ねると筋肉、靭帯が硬くなり、柔軟性が失われて炎症を起こしやすくなります。

②肩関節を構成する組織の炎症

肩を構成する組織の中で、腱板や関節包が炎症を起こし、五十肩を引き起こします。関節内の組織が癒着して肩を動かしにくくなることもあります。

③肩に負担がかかるスポーツ

肩を酷使するスポーツ(野球、バレーボールなど)をしている方は、五十肩になる可能性があります。

④運動不足

運動不足によって筋肉や関節の柔軟性が低下し、炎症が起こりやすくなります。

⑤血流の低下

血流が悪くなると関節や筋肉が硬くなり、肩関節に炎症を起こしやすくなります。その他にも糖尿病やホルモンバランスの乱れなども五十肩の発症に影響することがあります。

五十肩の症状について

五十肩の症状には

肩の痛み:肩を動かしたときや夜間に痛みを感じます。痛みは肩関節の周囲に広がり、腕や首にも及ぶことがあります。

肩の可動域の制限:肩を上げたり後ろに回したりするときに、動きがスムーズにできなくなります。特に、背中に手を回す動作や頭を洗う動作が困難になります。

肩の力の低下:肩の筋力が低下し、物を持ち上げたり投げたりするときに力が入りにくくなります。

特に結髪・結帯の動作が制限されることが多いです。ます。早めの対策をおこない、日常ケアや施術を行うことが大切です

五十肩の分類について

五十肩の症状は、急性期、拘縮期、回復期の3つの段階に分けられます。

急性期:関節包や腱板に炎症が起こり、肩が痛みます。痛みは動かしたときや夜間に強くなります。この期間は数週間から数ヶ月続きます。

拘縮期:関節包や腱板が肥厚したり癒着したりして、肩の動きが制限されます。痛みは徐々に減少しますが、肩関節の拘縮がでてきます。この期間は数ヶ月続きます。

回復期:関節包や腱板が徐々に柔らかくなり、肩の動きが回復します。痛みはほとんどなくなりますが、完全に元通りになるまでには時間がかかります。この期間は数ヶ月から1年程度続くことがあります。

五十肩の予防法について

まずは五十肩にならないために日頃から予防することが大切です。五十肩の予防法は、以下のようなものがあります。

①適度に肩を動かすようにする

肩関節は、全ての方向に動かせる反面、腱や筋肉に負担がかかりやすい構造になっています。長年の使用や加齢によって、腱や筋肉が弱く硬くなり、炎症を起こしやすくなります。

そのため、肩関節の可動域を維持するためには、適度に肩を動かすことが大切です。肩を動かすことで、血流やリンパの流れが良くなり、腱や筋肉に栄養や酸素が届きやすくなります。

また、肩関節の周囲にある滑液や軟骨の生成も促されます。肩を動かす方法としては、日常生活の中で肩を回したり、肩甲骨を動かしたり、腕を上げたりするなど、肩の筋肉や腱をほぐす動作が効果的です。

肩を動かすときには、無理をしないように注意しましょう。

②長時間同じ姿勢をとらないようにする

長時間同じ姿勢をとると、肩関節に圧力がかかり、腱や筋肉に緊張が生じます。特に、パソコンやスマホなどを使うときには、肩が前に出たり、首が曲がったりすることが多いです。

このような姿勢は、肩関節の可動域を低下させ、炎症を引き起こしやすくなります。そのため、長時間同じ姿勢をとらないようにすることが大切です。

同じ姿勢をとるときには、できるだけ背筋を伸ばし、肩を下げ、首をまっすぐに保つようにしましょう。

また、30分から1時間に一度は、立ち上がって肩や首をほぐしたり、歩いたりするなど、姿勢を変えることが重要です。

③定期的にストレッチする

肩関節の可動域を維持するためには、肩のストレッチが効果的です。肩のストレッチは、肩関節の周囲の筋肉や腱を伸ばし、柔軟性を高めます。

また、肩のストレッチは、緊張やコリをほぐし、痛みや違和感を和らげます。肩のストレッチは、朝起きたときや入浴後など、肩が温まっているときに行うと良いでしょう。

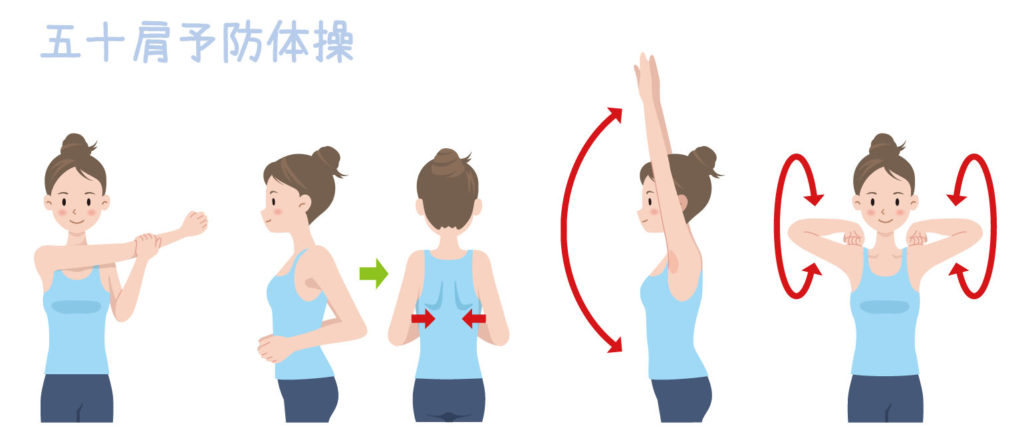

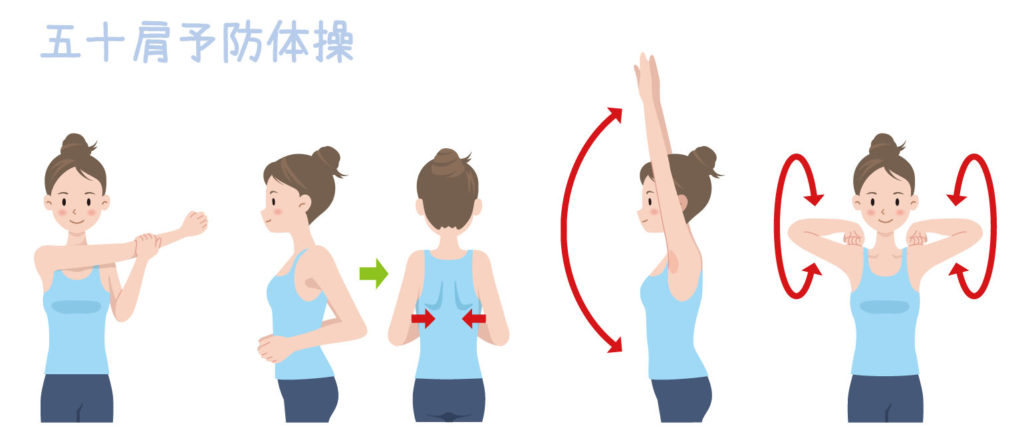

肩のストレッチの方法としては、以下のようなものがあります 。

– 肩を回す:両手を肩に当てて、肩を前後に大きく回します。10回ずつ、時計回りと反時計回りに行いましょう。

– 腕を上げる:両手を上に伸ばして、手のひらを合わせます。そのまま、背中や肩が伸びるように、腕を後ろに倒します。10秒ほどキープして、元に戻します。これを5回繰り返しましょう。

– 腕を横に伸ばす:片手を横に伸ばして、もう片方の手で肘を押さえます。そのまま、胸や肩が伸びるように、腕を体の前に持ってきます。10秒ほどキープして、反対側も同じように行います。これを各5回繰り返しましょう。

– 腕を後ろに組む:両手を後ろに組んで、手のひらを合わせます。そのまま、腕を上に引き上げます。10秒ほどキープして、元に戻します。これを5回繰り返しましょう。

五十肩は、普段から予防をすることでなりにくくすることはできます。もし五十肩の方の痛みでお困りの方はお気軽にご相談ください。

投稿者:松尾洋信

資格:柔道整復師 鍼灸師 カイロプラクター

経歴:明治東洋医学院専門学校 行岡整復専門学校

茨木市出身。施術家歴25年。学生時代はずっと野球をやっていました。大学卒業後に治療家を目指し専門学校へ入学、柔道整復師・鍼灸師の国家資格を取得。

その後、整骨院や鍼灸院・整形外科・社会人野球のトレーナー活動などを経て2010年に開業。その後、多くのセミナーに参加してレントゲンに基づいた独自の骨格矯正で首の痛みや頭痛・ストレートネック・頚椎ヘルニアなどの施術を専門としています。

身体のことでお悩みのことがありましたらお気軽にご相談ください。

五十肩でお悩みの方はこちら

参考文献

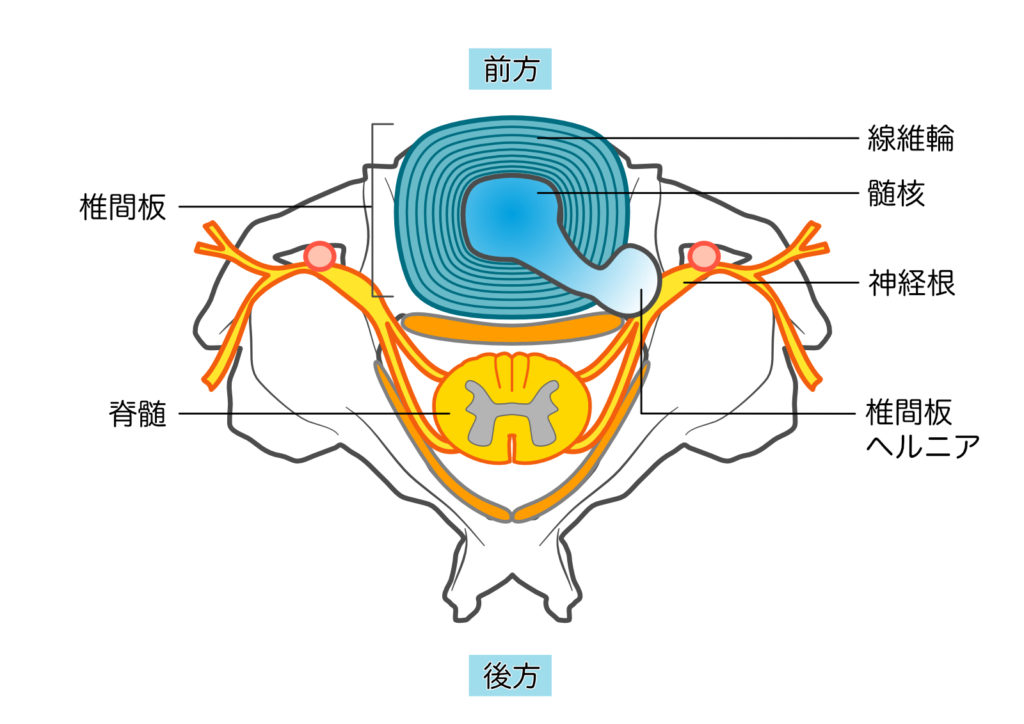

まつお鍼灸整骨院では、頚椎ヘルニアで悩む方々へ向けて、役立つ情報を提供しています。患者さんからよくいただく質問や疑問に対する回答を、私自身が勉強してきたことや、実際の施術経験に基づいて、記事にまとめています。 今回は当院の施術を受けて頚椎ヘルニアが良くなった方の体験談をご紹介します。

まつお鍼灸整骨院では、頚椎ヘルニアで悩む方々へ向けて、役立つ情報を提供しています。患者さんからよくいただく質問や疑問に対する回答を、私自身が勉強してきたことや、実際の施術経験に基づいて、記事にまとめています。 今回は当院の施術を受けて頚椎ヘルニアが良くなった方の体験談をご紹介します。

茨木市出身。施術家歴25年。学生時代はずっと野球をやっていました。大学卒業後に治療家を目指し専門学校へ入学、柔道整復師・鍼灸師の国家資格を取得。

茨木市出身。施術家歴25年。学生時代はずっと野球をやっていました。大学卒業後に治療家を目指し専門学校へ入学、柔道整復師・鍼灸師の国家資格を取得。