姿勢が悪い人は要注意!!五十肩・肩関節周囲炎はストレートネックや猫背の人はなりやすい?

2024年02月19日

まつお鍼灸整骨院では、五十肩に悩む方々へ向けて、役立つ情報を提供していきます。患者さんからよくいただく質問や疑問に対する回答を、私自身が勉強してきたことや、実際の治療経験に基づいて、記事にまとめています。

五十肩はストレートネックや猫背の人はなりやすいのか?このことについて説明していきます。

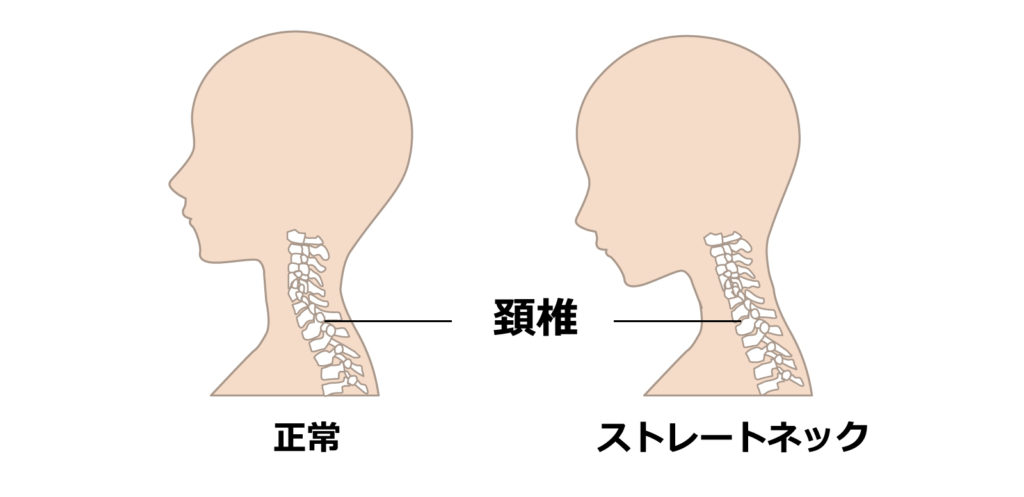

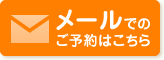

ストレートネックについて

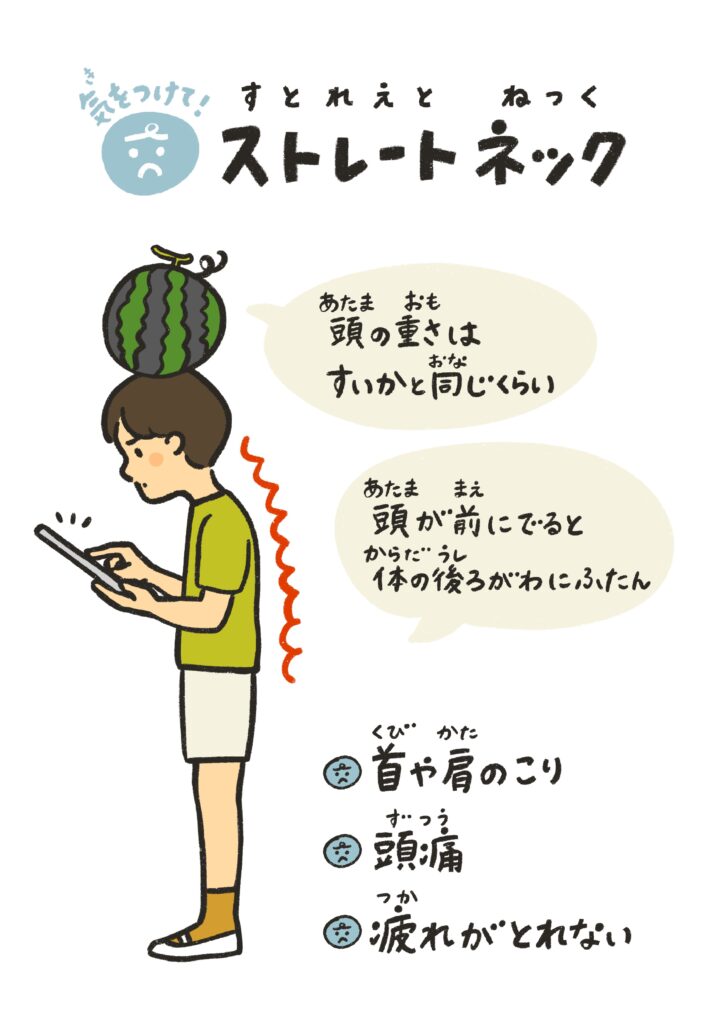

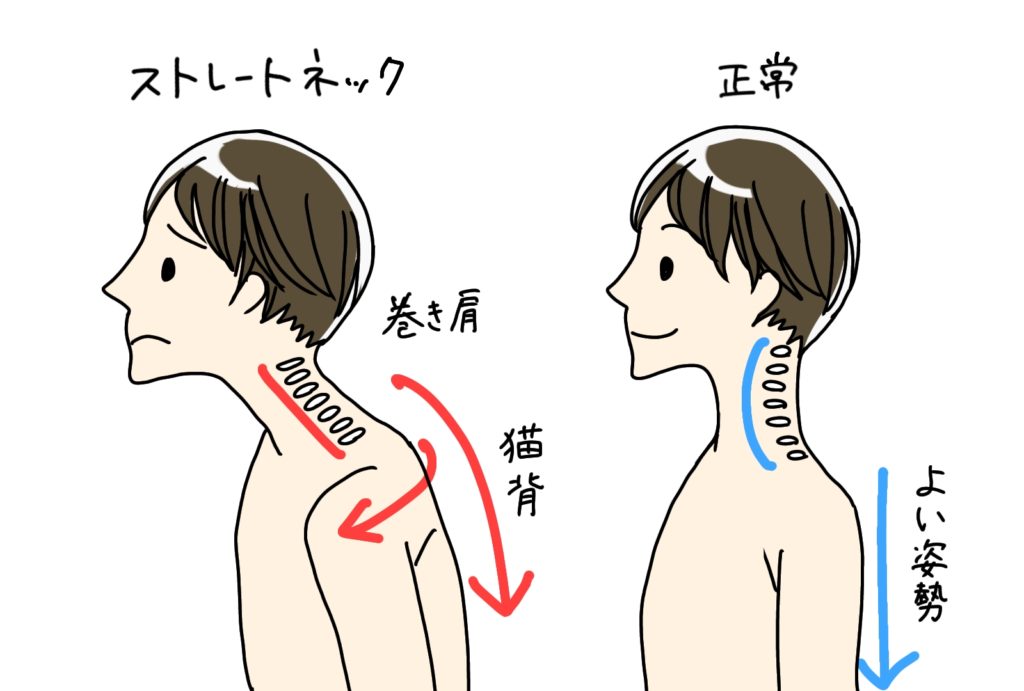

頚椎は7個の骨が連なって構成されて前方に緩やかにカーブして頭を支えています。この前弯のカーブがあることによって体重の約10%ある頭の重みを支えてくれるクッションの役割が働き頭の位置を背骨の背骨の上でしっかりと保つことができています。

ですがうつむきや前かがみの姿勢ばかりをとっていると首にかかる負担が大きくなり少しずつ頚椎の緩やかなカーブがなくなってきてしまいます。

特にスマートフォンやパソコン・ゲーム機などを使う時。 読書や勉強をする時、料理や洗い物をする時、電車やバスで居眠りをする時、車の運転をする時。

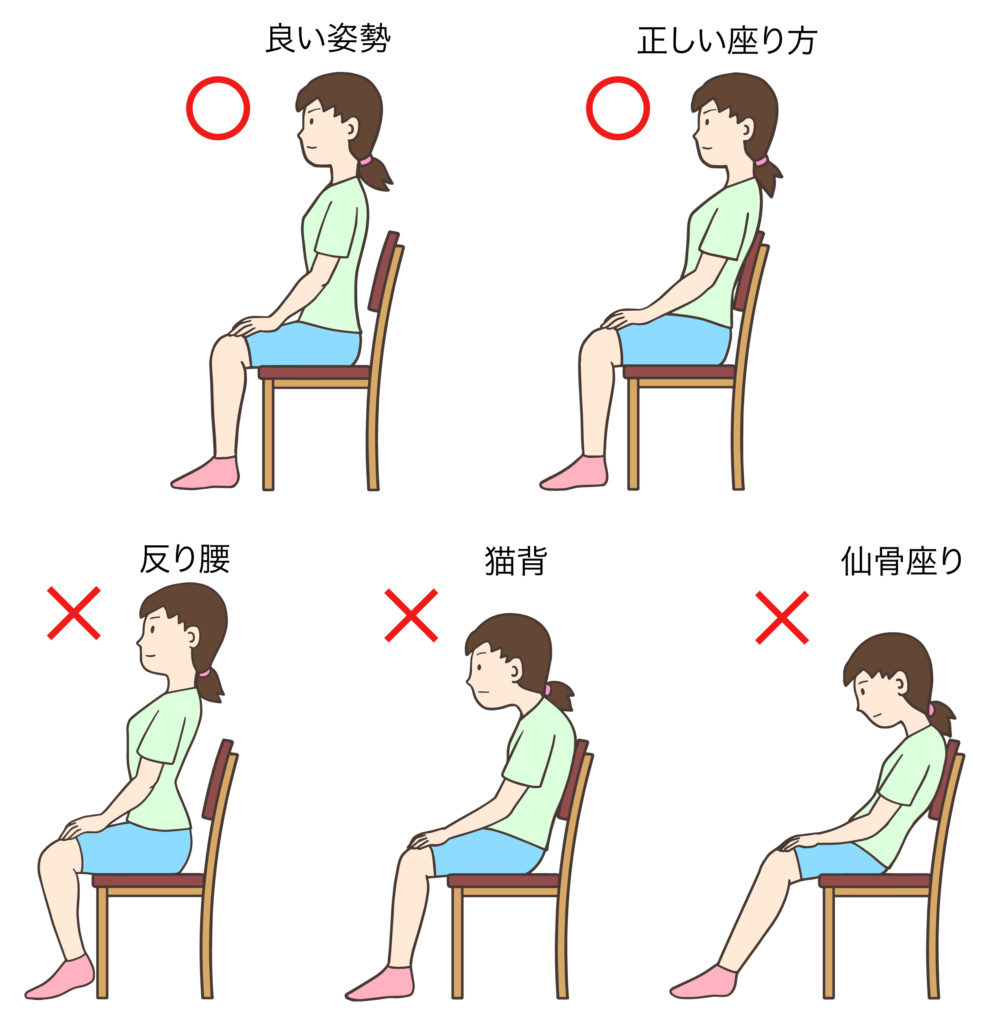

どの体制もうつむきや前かがみの姿勢になりやすく、この姿勢を続けることで頚椎のカーブが 崩れやすくなっていきます。 実際に当院に来られる方の多くは ストレートネックの状態や姿勢の悪い方が多く見られます。

姿勢が悪い状態が続くと頭を支えている首の筋肉はだんだんと悲鳴を上げていきます。 結果的に頚椎の5番から7番にかけてまっすぐ な状態になっていき頚椎のカーブ自体がなくなってきます。

ストレートネックになると頭がや 前方に傾きそれを補正するかのように肩も前へ入ってきます。 これが巻き型 です。

巻き肩について

巻き肩とは肩の位置が前方に移動してしまっている状態のことを言います。普段の生活では、仕事をする時も家事をする時も手を使う作業のほとんどは腕を前に出して行います。

そうすると必然的に肩の位置も前に出ることになります。

その影響で肩の中心部分が耳の下にあるのが本来あるべき状態なのに肩の位置が前方に入って 肩が内側に入るという巻き肩になってしまいます。巻き肩は利き手など特に関係なく左右どちらの肩でもなり、両肩に起こることもあります。

このような巻き肩の状態になると、肩の関節や筋肉・腱・靭帯などにも負荷がかかりバランスが崩れてきます。 負荷がかかることで肩関節周辺に問題が発生し肩が動かしづらくなったり痛みが出たりするようになります。

ですのでストレートネックや巻き肩は五十肩とも関係します。 ストレートネックと巻き肩が気になる方は 一度ご自身でチェックをしてみてください

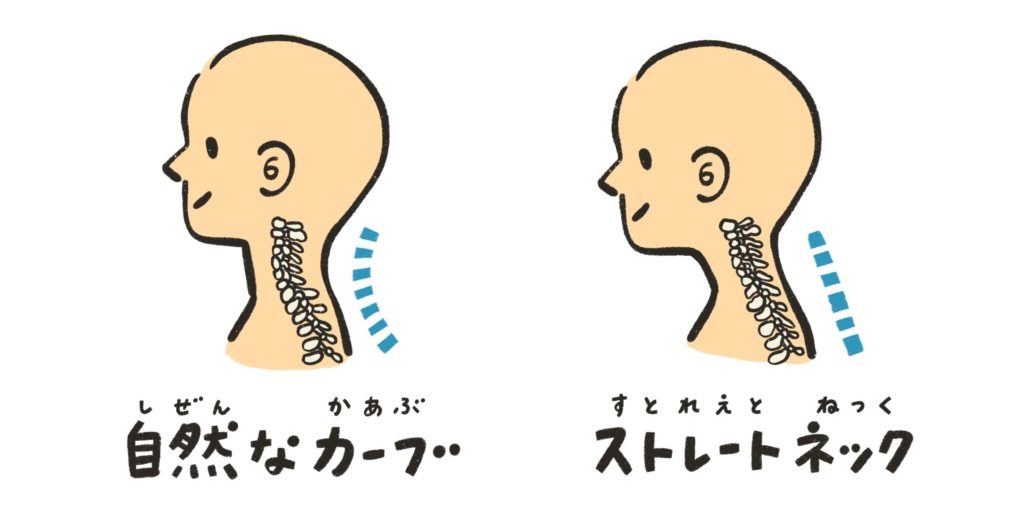

自分でできるセルフチェック

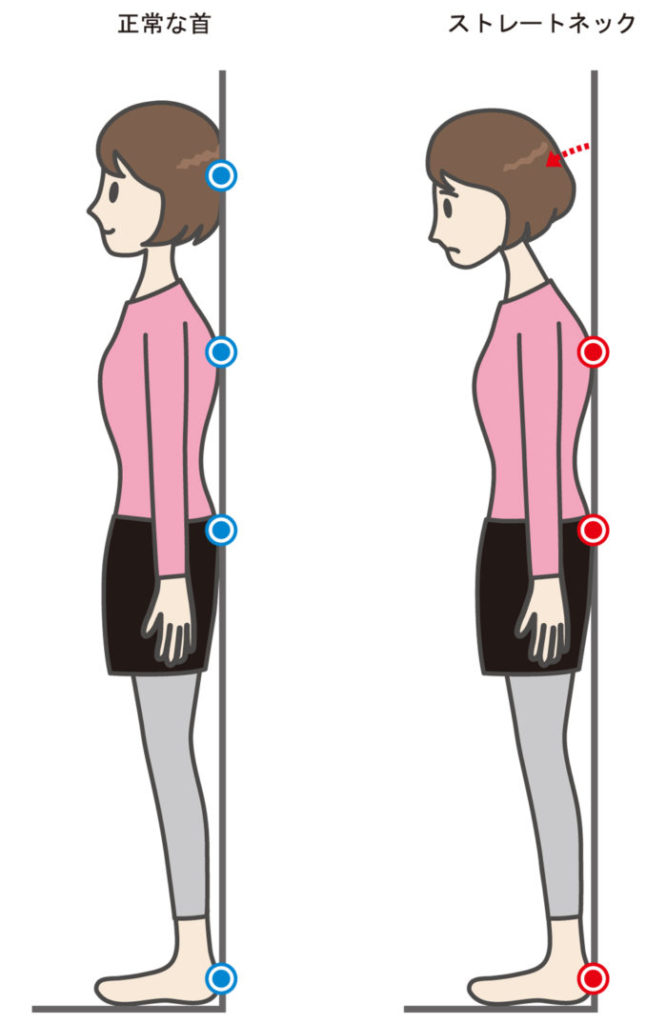

ストレートネック 壁を背にして 自然体で立ちます。 お尻と肩甲骨・後頭部の3カ所が壁についているかどうかを確認してください。 後頭部が壁につかなければストレートネックの可能性があります。

巻き肩 平らな床の上に 仰向けで 寝てみましょう。 その時に方が床についているかどうかを確認してみてください。 肩が床につかずに浮いていると 巻き肩の可能性があります。

五十肩チェック

ストレートネックや巻き型の確認が終わったら今度は 五十肩の進行度をチェックしてみましょう。

① 帯を結ぶ時のような動きを行う結帯動作

② 両腕を上下から背中側に回して握手をするようなクロス動作

③ 後頭部で髪を結ぶ時のような動きを行う結髪動作

この動作ができるかどうかを確認してみましょう。 ①と③については痛みのある方の腕で行いましょう。 左右両方とも 痛みがある場合は両方ともで行いましょう。②の動作は痛みのある方の腕を下から背中に回しましょう。

痛みのある方の方を下にして寝られない

夜中に痛みで目が覚める

という症状がすでに現れている場合は五十肩が進んでいる状態だと考えてください。

五十肩はレントゲンでは異常が見られない

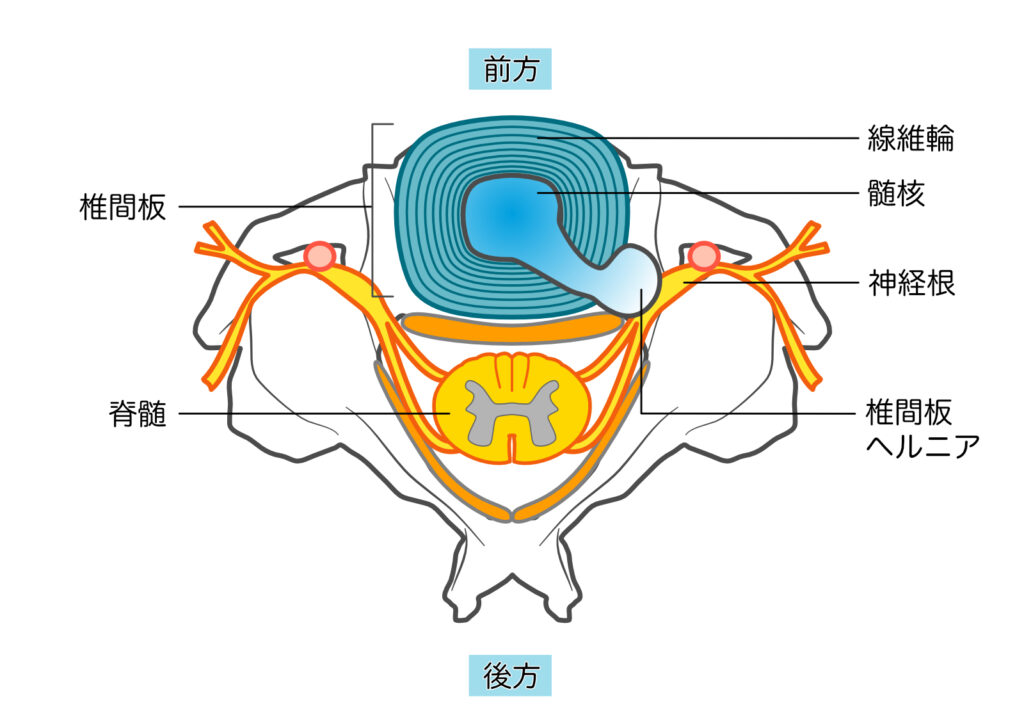

五十肩の原因は、主に肩関節周囲の軟部組織に問題があるため、レントゲンを撮っても骨や関節の異常はみれられません。

具体的には、肩関節周囲の靱帯、腱、筋肉、滑液包などの軟部組織に炎症や損傷が起こることが考えられています。

①炎症

肩関節周囲の軟部組織に炎症が生じることが五十肩の主な原因の一つです。この炎症は、さまざまな要因によって引き起こされる可能性があります。例えば、肩の過度の使用、急激な運動、慢性的なストレスや疲労などが関与することがあります。

②血行障害

肩周囲の軟部組織に血行障害が生じることも五十肩の原因の一つとされています。血液の循環が悪化することで、十分な栄養や酸素が軟部組織に供給されず、組織の修復能力が低下することがあります。

③筋肉の拘縮

肩の周りの筋肉が硬くなることで、可動域が制限され、五十肩の症状が現れることがあります。筋肉の拘縮は、運動不足や姿勢の悪化、筋力の低下などが原因となることがあります。

これらの要因によって、肩関節周囲の軟部組織が炎症を起こし、腫れや痛みが生じます。また、炎症や拘縮によって肩の可動域が制限され、日常生活に支障をきたすことがありますので早めの対応が大事になってきます。

五十肩でお困りの方はお気軽にご相談ください。

投稿者:松尾洋信

資格:柔道整復師 鍼灸師 カイロプラクター

経歴:明治東洋医学院専門学校 行岡整復専門学校

茨木市出身。施術家歴25年。学生時代はずっと野球をやっていました。大学卒業後に治療家を目指し専門学校へ入学、柔道整復師・鍼灸師の国家資格を取得。

その後、整骨院や鍼灸院・整形外科・社会人野球のトレーナー活動などを経て2010年に開業。その後、多くのセミナーに参加してレントゲンに基づいた独自の骨格矯正で首の痛みや頭痛・ストレートネック・頚椎ヘルニアなどの施術を専門としています。

身体のことでお悩みのことがありましたらお気軽にご相談ください。

まつお鍼灸整骨院には、頚椎の施術を専門的に行っているので、ストレートネックや頚椎ヘルニアの方はもちろん多く来院されるのですが、交通事故で首を痛めたという方も来られます。

まつお鍼灸整骨院には、頚椎の施術を専門的に行っているので、ストレートネックや頚椎ヘルニアの方はもちろん多く来院されるのですが、交通事故で首を痛めたという方も来られます。

むち打ちによる症状はさまざまですが、痛みの程度に関係なく早い段階で適切な施術を行うことがとても大事です。

むち打ちによる症状はさまざまですが、痛みの程度に関係なく早い段階で適切な施術を行うことがとても大事です。